„Ich–Du–Wir“ heißt ein spannendes Projekt für die 8. Klassenstufe, in dem es darum geht, wie wir die Gemeinschaft in unserer Gesellschaft stärken können. Ein Thema, das gar nicht wichtiger und aktueller sein könnte in Zeiten von extremen Gegensätzen, Misstrauen und sozialen Spannungen. Auch in diesem Jahr findet das Projekt für die achten Klassen im Laufe des zweiten Halbjahrs statt.

Einen Eindruck von „Ich–Du–Wir“ liefert der folgende Bericht von Maja aus der damaligen 8a, die uns das Projekt und den Ablauf im Vorjahr hier vorstellt:

In der Woche vom 24.6-28.6.2024 hatten die damaligen achten Klassen, jeweils an drei verschiedenen Tagen, das Projekt „Ich-Du-Wir“.

Tag 1: Wer bin ich? Wer sind wir? Thema Identität

Am ersten Tag haben wir uns mit dem Thema Identität beschäftigt. Dabei haben wir uns die Frage gestellt: „Wer bin ich und wer sind wir“.

Zuerst haben wir ein Experiment mit einer Zitrone gemacht. Dazu hat jeder eine Zitrone bekommen, deren Aussehen und Merkmale wir uns einprägen sollten. Danach wurden alle Zitronen auf einen Haufen gelegt und wir haben versucht unsere Zitrone wiederzuerkennen. Dieses Experiment sollte uns zeigen, dass auch scheinbar gleiche Dinge einzigartig sind, so wie wir.

Im weiteren Verlauf des Tages haben wir eine Mind-Map erstellt, die uns deutlich machen sollte, dass wir zu mehr Gruppen gehören als wir denken. Als Schüler oder Schülerin ist man bereits Teil einer großen Gruppe, ebenso als Einzel- oder Geschwisterkind. Hobbys ergeben weitere Gruppen, genau wie Charaktereigenschaften.

Am Ende des Tages sollten wir die Eigenschaften, die uns ausmachen mit Zetteln in einer Pyramide einordnen. Die Pyramide war in drei Teile unterteilt. Im untersten Teil sollten die Eigenschaften aufgeklebt werden, die alle in der Klasse haben, in der Mitte die, welche nur einige haben und oben die Eigenschaften, die keine andere Person in der Klasse hat.

Das sollte uns zeigen, dass wir alle in irgendeiner Weise wie jeder andere sind, wie einige andere, aber auch einzigartig.

Tag 2: Wer bist du und wie bist du? Thema Wahrnehmung und Vorurteile

Am zweiten Tag haben sich unsere Lehrerinnen Frau Krummbach und Frau Lachmann mit einem blauen und einem grünen Umhang als Aliens verkleidet. Sie führten wortlos Rituale von ihrem Planeten vor. Danach sollten wir begründen, welche Bedeutung die Rituale hatten und welches Alien das höhere Ansehen in der Gesellschaft hat. Bei der Auflösung wurde uns mitgeteilt, dass wir mit unseren Vermutungen falsch lagen, da es auf dem Planeten andere Bräuche gibt. Man kann also nicht immer seine Erfahrungen auf andere Gesellschaften übertragen.

Ein weiterer Punkt des Tages war das Schicksalslotto. Jedem wurde eine neue Identität zugelost. Mit Hilfe eines Fragebogens sollte man überlegen, was die neue Identität verändern würde. Man überlegte z.B. was im Leben allgemein anders wäre, beim sozialen Umfeld, am Wohnort, im Verhalten oder sozialem Status. Zum Schluss sollte man überlegen, ob man mit einer neuen Identität glücklicher wäre. So konnten wir unsere Lage mit der einer anderen Person vergleichen und bewerten.

Mit einem Spiel lernten wir, wie schwer es ist Besonderheiten einer Gruppe zu erkennen und ihr Gruppenverhalten zu übernehmen.

Dazu gingen vier Leute aus der Klasse hinaus und der Rest der Klasse überlegte sich ein Thema worüber die Klasse reden wollte, wenn die vier Personen wieder hineinkämen. Es sollte eine Diskussion über ein Handyverbot an der Schule sein aber statt Handy wurde das Wort „Kuchen“ genutzt. Verwendete jemand das Wort Schule, mussten alle zischen. Zusätzlich wurden auffällige Handbewegungen gemacht. Die vier Personen sollten erkennen, worüber gesprochen wird und sich insgesamt in die Gruppe einfügen und nicht mehr auffallen, was ihnen nicht leicht fiel.

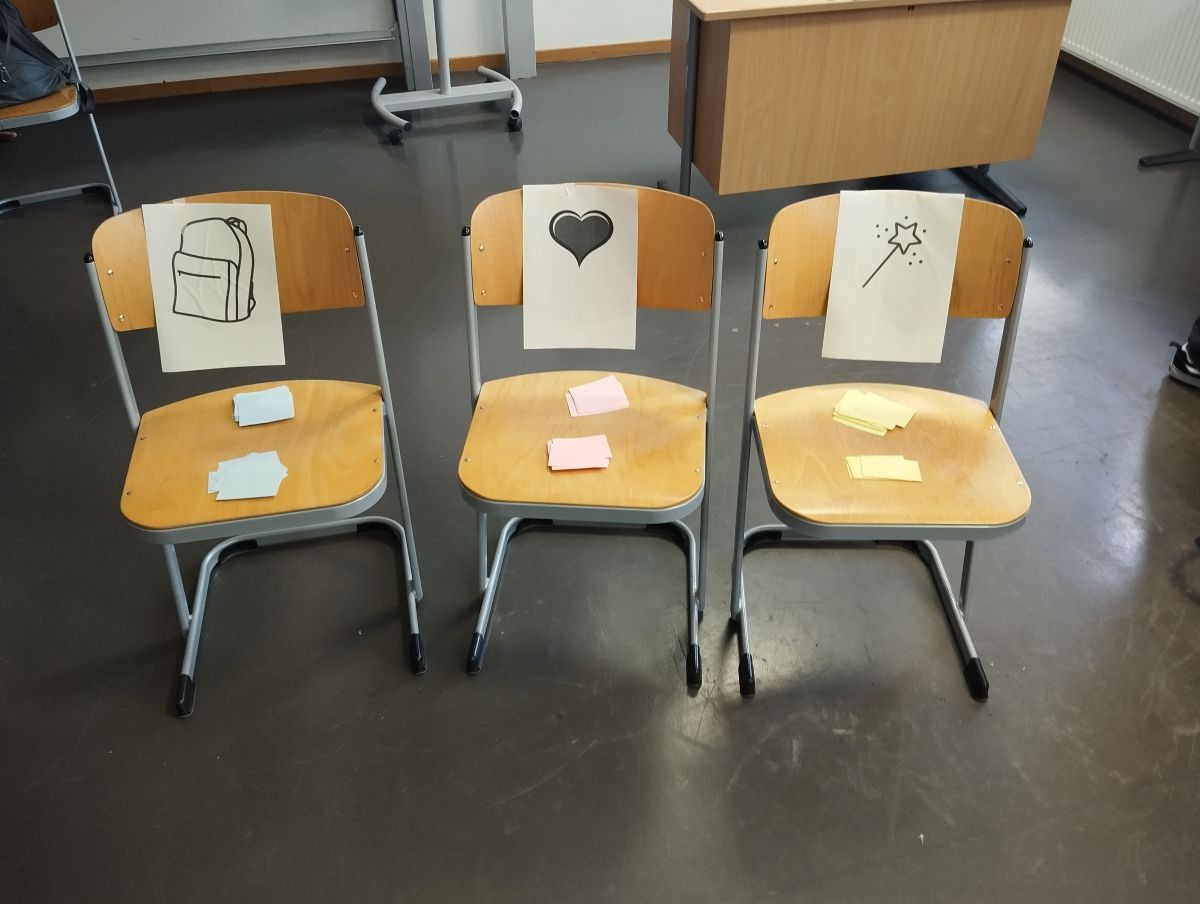

Tag 3: Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Thema Wertvorstellungen und Konflikte

Am letzten Tag ging es um das Eisberg-Modell. Das Eisbergmodell verdeutlicht, dass es bei Gesprächen eine Sachebene und eine Beziehungsebene gibt. Wie bei einem Eisberg liegt der größte Teil der Kommunikation unter der Oberfläche, er verläuft unbewusst. Dies ist die Beziehungsebene, hier spielen Gefühle, Wertvorstellungen und Motive eine Rolle. Sie können durch Mimik, Gestik und Tonfall angedeutet werden. Die bewusste, sichtbare Sachebene sind alle Fakten und Informationen, die man seinem Gesprächspartner eindeutig durch Worte mitteilt.

Mit einem vorgegebenen Theaterstück stellten verschiedene Gruppen einen Konflikt da. Die Beziehungsebene sollte jede Gruppe durch ihr Spiel selbst mit hineinbringen. Die Theaterstücke wurden dann mit dem Eisberg-Modell analysiert.

Die Tage waren sehr interessant und lehrreich in denen wir mit witzigen und spannenden Spielen mehr über uns und unsere Gemeinschaft gelernt haben.

Maja (9a)